ニュースで、「今日は立春です。暦の上ではもう春です。」とか言ってることがあるけど、

あれってどういう意味?

あぁ、立春な

立春は、二十四節気のひとつで春の始まりとされているんだ

ふーん

二十四節気って何?知ってたらいいことあるの?

そうだな

二十四節気は暦のことで、それを知ることは、彩り豊かな生活につながると言われている

季節の移り変わりに意識が向いて、日々の生活が楽しくなることは間違いないな

それは、素敵♡

日本の暦の歴史

太陽暦と太陰太陽暦

私たちが普段使っているカレンダーは、「太陽暦(グレゴリオ暦)」に基づいています。

この暦は、地球が太陽の周りを1周する時間、約365.24日を1年とするもの。

日本でこの太陽暦が使われるようになったのは、1873年(明治6年)のことです。

それ以前は「太陰太陽暦」が使われていました。

太陰太陽暦ってどんな暦?

太陰太陽暦は、月の満ち欠けと太陽の動きを組み合わせた暦です。

6世紀ごろに中国から日本に伝わり、長い間親しまれてきました。

日本に伝わった太陰太陽暦は何度かの改変を経て、江戸時代には「天保暦」という改良版が広く使われるように。

これがいわゆる旧暦といわれる暦で、今でも行事などに利用されています。

この暦では、月の満ち欠けを基準に1か月が決められていて、新月の日が毎月のスタートとなります。

太陽暦と比べると1年が約11日短いため、19年に7回、1年が13か月になる「うるう月」を入れて調整していました。

季節と暦のズレ、どうしてた?

旧暦では、うるう月で調整しても、季節と暦がズレてしまうことがありました。

このズレは、特に農業をしていた人たちにとっては、種まきや収穫のタイミングがわからないという大きな問題に。

そこで生まれたのが「二十四節気」です。

二十四節気は、太陽の動きに合わせて1年を24の節目に分けたもの。

季節の移り変わりを感じ取るための大切なヒントとして、人々の生活に深く根付いていきました。

旧暦や二十四節気の考え方は、太陽暦が一般的に使われている今も日本の文化や行事に息づいています。

暦は、単なる日付の目安だけでなく、自然と仲良く暮らすための知恵なんですね。

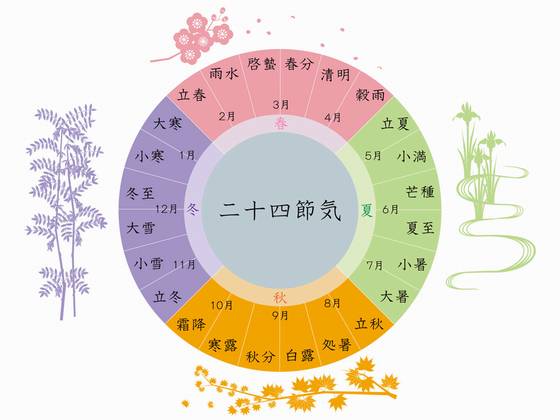

二十四節気とは?

二十四節気は太陽の動きをもとに季節を知る目安としたものです。

二十四節気の決め方は時代によって様々でしたが、現在では、地上から見た一年間の太陽の動きを元に決められています。

太陽が移動する天球上の道を黄道といい、太陽の見える位置は黄道に沿って1年間で少しずつ変化していきます。

この黄道を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けて、24等分にしたものが二十四節気です。

1年を24分割するので、各節気はおよそ15日間。

間隔が一定で半月ごとの季節変化に対応できるので、天候に左右される農業の目安として重用されました。

各節気には天候などの様子を表す名前がつけられ、季節を知るよりどころとして、年中行事や時候のあいさつなど暮らしの中のさまざまなことに取り入れられています。

二十四節気は毎年同じ日でないのはなぜ?

地球が太陽を一周するのが一年。

これによって季節がめぐっているわけですが、実際にはぴったり365日ではなく、365日と約6時間で一周しています。

二十四節気が基準とするのは、地球と太陽との位置関係です。

ぴったり365日なら日にちがずれることもないのですが、端数があるために毎年同じにしておくと、どんどんずれていってしまうんですね。

それを調整し決められるため、二十四節気の日にちは毎年同じ日というわけにはいかなくなるのです。

毎年の二十四節気を決める計算は、国立天文台で行われ、前年の2月最初の官報で、国民の祝日や日食、月食の日程などとともに「暦要項」で発表することで正式決定になります。

他の惑星や月の引力などの影響もあり、二十四節気を決める計算はかなり複雑になっています。

二十四節気はなぜ節季でなく節気?

二十四節気は季節に関係してるので、『節季』と書くのが正しいのでは?と疑問に思ったことはないでしょうか?

国語辞典を調べたところ、次のようになっています。

『節季』・・・盆・暮や節句前に商店が、仕入れ・売上げ・貸借関係の総勘定・清算を行う時期。

『節気』・・・陰暦でいう、季節の区分。また、その変わり目を示す日。立春から大寒まで二十四ある。二十四気。

節となる季節 という意味で節季の方がしっくりくる気もするんですが、そもそも季節の移り変わりが「気」の変化によるもので、「気」の変化の節目だから「節気」となっているのですね。

ちなみに「季」には末(すえ)という意味もあることから、『節季』は年末という意味にも用いられます。

二十四節気をしっているといいことあるの?

二十四節気を知ると、季節の移ろいに意識を向けることとなり、自然の変化に気づきやすくなります。

それによって、

- 季節の移り変わりを深く感じることができる

- 旬の食べ物を味わうことができる

- 季節の風習や行事を楽しむことができる

- 手紙や会話に季節のあいさつをさりげなく取り入れることができる

- 季節に合わせたセルフケアを行うことができる

などを得ることができます。

二十四節気の一覧と読み方・時期・説明

二十四節気を春から順に紹介します。

春

【立春】りっしゅん

2月4日ごろ~

寒さも峠を越えて、徐々に春の気配が感じられるころ

旧暦では1年の始まりは立春からと考えられており、ここを正月としていた

【雨水】うすい:2月19日ごろ

2月19日ごろ~

雪が雨になり、積もっていた雪や氷が本格的に溶け始めるころ

【啓蟄】けいちつ

3月6日ごろ~

土の中で冬ごもりしていた虫たちが目覚め、活動を開始するためにはい出てくるころ

【春分】しゅんぶん

3月21日ごろ~

太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる日

この日から次第に櫃の時間の方が長くなりはじめる

【清明】せいめい

4月5日ごろ~

すべてのものが生き生きとして、清らかに見え、春の息吹を謳歌するころ

清明は「清浄明潔」を略した言葉で、春の清らかな様子を表す

【穀雨】こくう

4月20日ごろ

穀物をうるおす春雨が降るころ

大地が潤い、種まきの好機とされている

夏

【立夏】りっか

5月6日ごろ~

野山に新緑が目立つようになり、夏の気配が感じられるころ

【小満】しょうまん

5月21日ごろ~

すべてのものがしだいに伸びて、天地に生命が満ち始めるころ

前年の秋に植えた麦が成長して穂を実らせることでもある

【芒種】ぼうしゅ

6月6日ごろ~

種まきや稲を植えつけるのに適した時期

【夏至】げし

6月21日ごろ~

夏季の真ん中にあたり、1年で昼が最も長く、夜が最も短くなるとき

【小暑】しょうしょ

7月7日ごろ~

梅雨明けも近くなり、太陽の照りつけがいよいよ強くなり、夏の熱気が感じられるようになるころ

暑中見舞いを出すのもこのころから

【大暑】たいしょ

7月23日ごろ~

気温が高く、夏の暑さがもっとも極まるころ

秋

【立秋】りっしゅう

8月7日ごろ~

厳しい残暑が続くものの、吹く風や雲の形などに秋の気配が感じられるころ

【処暑】しょしょ

8月23日ごろ~

暑さがおさまってきて、過ごしやすくなるころ

秋の作物の収穫期が始まる時期でもある

【白露】はくろ

9月8日ごろ~

本格的な秋の到来で、しらつゆが草に宿るころ

朝夕の風にいくらか肌寒さを感じるようになる

【秋分】しゅうぶん:9月23日ごろ

9月23日ごろ~

春分と同様に、昼と夜の長さがほぼ等しくなるころ

秋分を過ぎると昼より夜が長くなり、秋の夜長を実感できるようになる

【寒露】かんろ

10月8日ごろ~

秋が深まり、朝夕は冷気が増してくるころ

野草に冷たい露がむすぶころでもある

【霜降】そうこう

10月23日ごろ~

秋も終わりに近づき、ところによっては霜が見られるようになるころ

冬

【立冬】りっとう

11月7日ごろ~

暦の上では、この日から冬の始まりとなる

太陽の光が弱まり、北国の山では初冠雪が見られるなど、冬の気配が感じられるころ

【小雪】しょうせつ

11月22日ごろ~

北風が日増しに冷たくなり、木々の葉が落ち、山には初雪が舞い始めるころ

【大雪】たいせつ

12月7日ごろ~

平地にも雪が降り、本格的な冬の到来のころ

山の峰々は雪に覆われて、冬らしい風景が見られるようになる

【冬至】とうじ

12月22日ごろ~

1年のうちで、昼が一番短く、夜が一番長くなるころ

寒さが本格的になり、自然界の動物たちも冬の装いに変わることでもある

【小寒】しょうかん

1月5日ごろ~

この日から「寒の入り」となる

小寒と大寒を合わせた時期が「寒の内」。

寒さが極まる少し前といった意味を持つ「小寒」だが、大寒より寒くなることも。

【大寒】だいかん

1月20日ごろ~

冷え込みもはげしく、冷気が極まって最も寒さがつのるころ

凍てつく寒さの中に、春の気配が近づくころでもある

二十四節気を見ると、昔は天候や生き物がとても身近なものだったのだなと感じるわね。

せっかくだし、二十四節気を意識して、季節をもっと生活に取り入れていきたいわ。

二十四節気を時候の挨拶にさらっと使えたら、自慢できちゃうかも。